Das unsichtbare Strassennetz in den Wolken

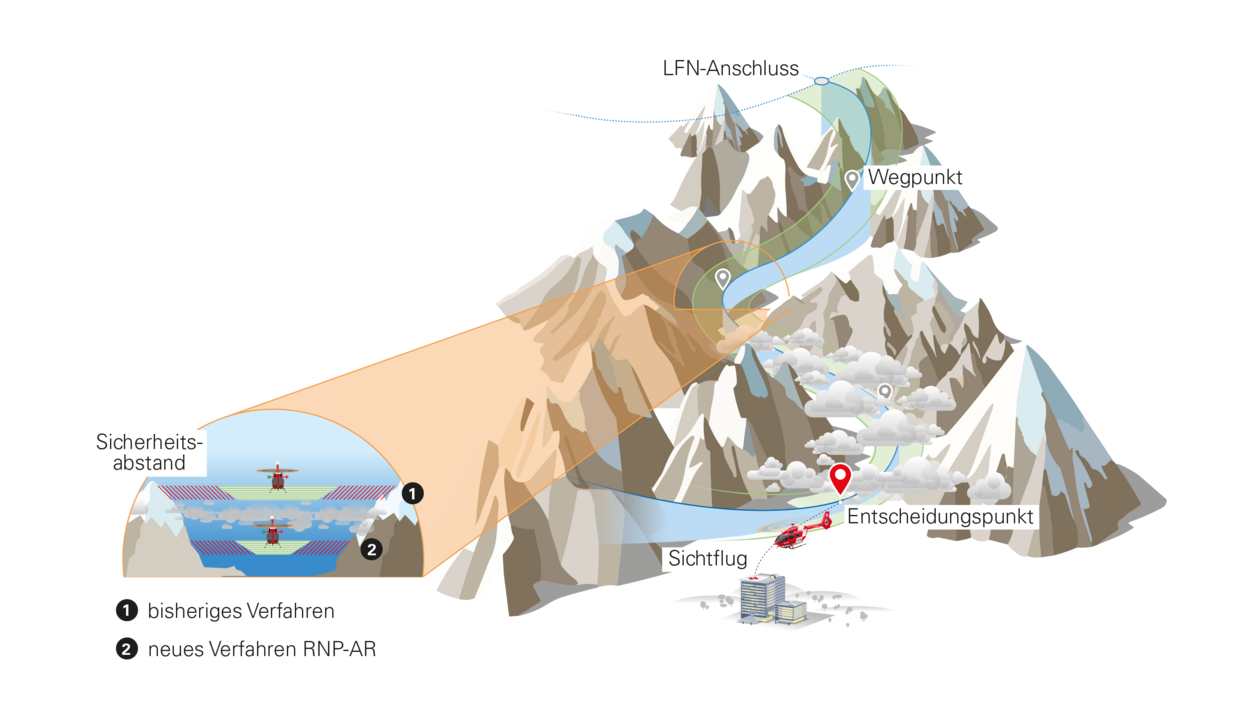

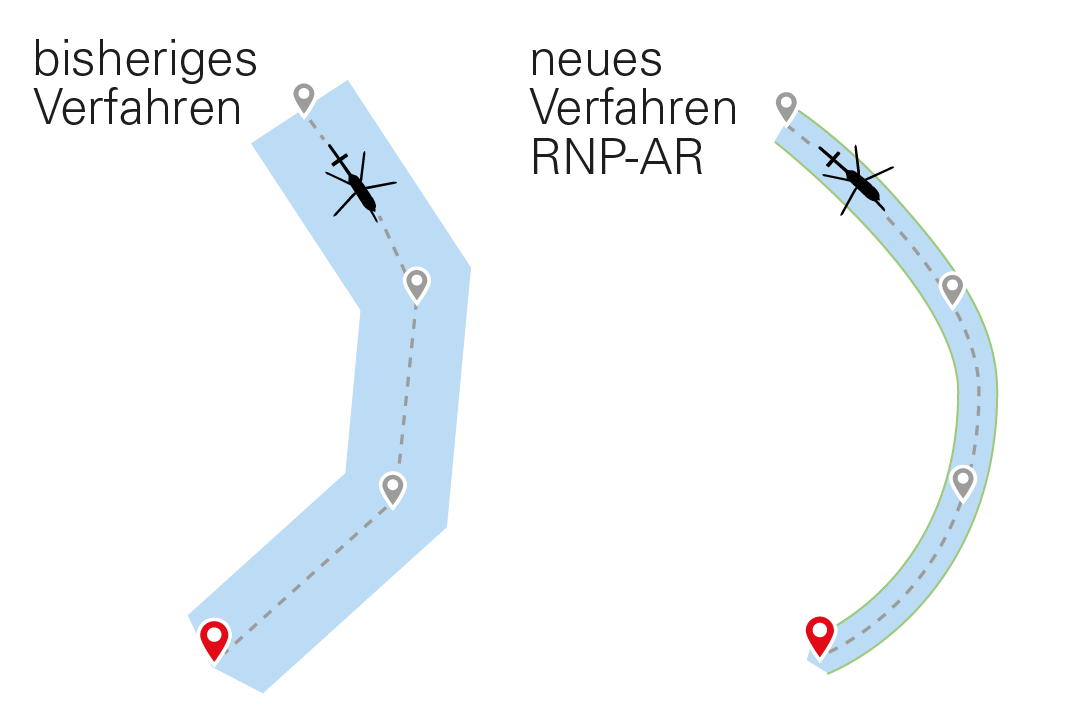

Die LFN-Routen verbinden verschiedene Regionen in der Schweiz miteinander, ähnlich einem Netz von Autobahnen. Die «Zu- und Abfahrten» auf dieses Netz befinden sich bei Rega-Basen, Flughäfen und Spitälern. Die bisher realisierten «Abfahrten», beispielsweise beim Inselspital Bern oder beim Universitätsspital Zürich, wurden als sogenannte LPV-Point-in-Space-Verfahren entwickelt. Diese Anflugverfahren beinhalten eine satellitengestützte, vertikale und horizontale Kursführung bis zu einem definierten Punkt vor dem Landeplatz, wo der Pilot entscheidet, die Landung unter Sichtflugbedingungen auszuführen oder im Autopiloten der vordefinierten Ausweichroute zu folgen. Die nach diesem Verfahren gestalteten Routen benötigen viel Platz und Abstand zu Hindernissen. Es sind auch keine Kurven im Anflug möglich, beispielsweise um die Route der Topografie anzupassen.

Neue Herausforderungen in den Alpentälern

Die bei Zentrumsspitälern realisierten «Abfahrten» befinden sich alle im Mittelland, wo die flache Topografie es erlaubt, die breiten Anflugrouten mit genügend Abstand zum Gelände zu gestalten. Anders sieht es jedoch in den Alpentälern, wie beispielsweise im Engadin, bei Davos oder im Berner Oberland aus, wo die Topografie rund um die Spitäler den Einsatz von herkömmlichen IFR-Anflugverfahren verunmöglicht. Die Lösung dieses Problems war für die Rega seit Längerem klar: Es galt, für diese Regionen ein noch präziseres IFR-Verfahren, das in der Flächenfliegerei schon vereinzelt eingesetzt wird, zu nutzen. Das sogenannte RNP-AR-Verfahren (RNP-AR = Required Navigation Performance Authorization Required) erlaubt eine äusserst genaue und optimal an das Gelände adaptierte Routenführung und ermöglicht es, die Routen allgemein «schmaler» sowie mit engeren Kurvenradien und Sinkflugprofilen zu entwickeln. Damit kann die Rega Instrumentenanflugverfahren auch in der anspruchsvollen Topografie von Alpentälern realisieren, wo Hindernisse umflogen werden müssen und sich der sogenannte Entscheidungspunkt möglichst nahe und in geringer Höhe beim Spital befinden sollte: ähnlich einer engen Passstrasse in anspruchsvollem Gelände, wo es keinen Platz für eine breite Autobahn gibt.

Navigationsgenauigkeit auf höchstem Niveau

Diese «engen» Luftstrassen wiederum stellen höchste Anforderungen an die Navigationsgenauigkeit der Helikopter mit deren Navigations- und Autopilotensystemen. Annähernd vergleichbar ist dies mit dem autonomen Fahren eines Autos: Die Anforderungen an die Navigationsgenauigkeit und an den Autopiloten sind auf einer breiten und geraden Autobahn geringer als auf einer Passstrasse mit enger Fahrbahn und Haarnadelkurven. Die Herausforderung bei der Realisierung dieser Idee erinnert an die berühmte «Huhn-Ei-Frage»: Weil es in der Helikopterfliegerei weltweit noch keinen für ein RNP-AR-Verfahren zugelassenen Helikopter gab, konnte bisher auch kein RNP-AR-Verfahren genehmigt werden. Und ohne vorhandene Verfahren konnten keine Helikopter zertifiziert werden.

Die Rega übernimmt die Initiative

Damit gab sich die Rega jedoch nicht zufrieden: Sie hatte sich vor einiger Zeit zum Ziel gesetzt, dieses neue Verfahren zu nutzen, und brachte deshalb die verschiedenen Akteure, die an den Kriterien für eine Zulassung mitarbeiten müssen, an einen Tisch. Im Projekt ARIOS (Advanced Rotorcraft IFR Operations in Switzerland) hat die Rega gemeinsam mit dem BAZL und der Europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA, Verfahrensdesignern, Helikopterherstellern und weiteren Experten die Kriterien für RNP-AR-Helikopterverfahren entwickelt. Die Rega führte in den vergangenen Jahren intensiv Messflüge durch, erstellte Risikoberechnungen und entwarf und testete eine neue Instrumentenflugroute für das Spital Interlaken und den Regionalflughafen Samedan. In der Folge wurde der Kriterienkatalog auf Basis der Mess- und Testflüge angepasst und bestätigt. Schliesslich konnte die Rega beim BAZL die erforderlichen Nachweise zur Genehmigung für die Verfahren beim Spital Interlaken einreichen.

Interlaken als erste RNP-AR-Route

Die Wahl der Region Interlaken als erstes Einsatzgebiet für RNP-AR war naheliegend: Die Rega-Basis Wilderswil, die nur wenige Flugminuten vom Spital Interlaken entfernt liegt, weist das höchste Einsatzaufkommen aller Gebirgsbasen auf. In der anspruchsvollen Topografie rund um Interlaken mit engen Tälern und hohen Gipfeln kommt die Präzision des Verfahrens voll zur Geltung. Das BAZL hat die Unterlagen geprüft und das Verfahren im vergangenen Juli zugelassen. Somit sind die Grundlagen gelegt, damit das «Low Flight Network» weiter ausgebaut und insbesondere Spitäler in den Alpentälern daran angeschlossen werden können.